Zoom ist mein zuhause

Nackte Frauenbeine in einem goldenen Bilderrahmen – so etwas hängt sich mein Dozent also ins Arbeitszimmer. Was bei mir zuhause so herumsteht, kann zum Glück keine*r der Sitzungsteilnehmer*innen sehen. Ich habe mein Video ausgeschaltet, mache nämlich gerade Pasta.

Vorlesungen und Seminare finden seit einem Jahr nur noch online statt. Anfangs war das noch aufregend, jetzt ist es Alltag. Während des Zoom-Meetings ist man nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern verhält sich auch so. Mittlerweile kommt der Hund mit in die Sitzung, da auf dem Sofa noch Platz ist (wie brav man vor einem Jahr noch am Schreibtisch saß!), man streckt sich im Garten aus, weil dort das Internetsignal besser ist oder man bleibt einfach gleich im Bett liegen und platziert den Laptop auf dem Schoß.

Einer meiner Kommilitonen fühlte sich letztes Semester auf ZOOM so wohl, dass er sich hin und wieder Zigaretten anzündete, um dann den Rauch genüsslich auf den Bildschirm zu blasen. Ein anderer verkleidete sich in der Sitzung einmal als Bär, weil meine Dozentin ihn gefragt hatte, ob er nicht für einen Moment in dieses wuschelige Kostüm schlüpfen wolle, das im Hintergrund an seiner Zimmerwand hing.

Vielleicht ist im vergangenen Jahr der Kontakt mit der Uni tatsächlich etwas unseriöser geworden, aber wir haben uns gesundheitlich besser geschützt! Bisher konnte ich außerdem lernen, wie digitale Organisation besser gelingt und bei Veranstaltungen um 8.15 Uhr noch bis kurz vor Sitzungsbeginn in den Federn liegen.

Videokonferenzen haben die Uni Freiburg zur Fernuniversität gemacht, ganz im doppelten Sinne des Wortes: Einerseits kann man von einem beliebigen Ort an der Uni teilnehmen. Andererseits sind wir uns auch sozial ferner geworden, denn während einer Sitzung kann man sich nur schwierig kennenlernen, im besten Fall ein paar Worte austauschen oder nett anlächeln. In der Zukunft würde ich gerne wieder neben Kommiliton*innen sitzen, die ich einfach ansprechen und vielleicht sogar zum Pasta kochen einladen kann.

Nils Bentlage

„Ich habe in meiner gesamten Masterzeit noch nie ein Buch ausgeliehen“

Stundenlang auf das hellgraue Gebäude gegenüber starren, für Snacks drei Schritte zum Kühlschrank machen, etliche Onlineressourcen durchforsten und immer wieder bäuchlings auf den Teppich legen, um den Rücken zu schonen – das bedeutet für mich das Schreiben meiner Masterarbeit in Pandemiezeiten.

Ohne Corona sähe das aber nicht viel anders aus: Dann wäre immer noch gefühlt Winter und ich würde die meiste Zeit in der warmen Wohnung mit großem Schreibtisch verbringen, weil ich dort weder um einen Sitzplatz (im Glücksfall mit Beistelltischchen) ringen noch den hart erkämpften Arbeitsbereich wieder verlassen müsste – und das nur, um einen Schokoriegel im wuselnden Eingangsbereich der UB essen zu können.

Ich bin wahrscheinlich in einer privilegierten Lage; mit (meistens) gut funktionierendem WLAN und einer ruhigen Schreibatmosphäre. Das macht die Wir-Bleiben-Zuhause-Idee um einiges leichter. Das gilt aber sicher nicht für diejenigen, die zwischenzeitlich durch die lockdownbedingte Bibliotheksschließung weder über einen ordentlichen Netz- und Arbeitszugang verfügt haben noch die Bücher uneingeschränkt nutzen konnten.

Ich selbst habe in meiner gesamten Masterzeit noch nie ein Buch ausgeliehen, daher hat mich die Schließung nicht wirklich beeinträchtigt. Meine Thesis schreibe ich über Pandemiejournalismus und zumindest für den Bereich der Journalismusforschung lässt sich das meiste Material sowieso online über den Unikatalog erwerben. Und wenn ich doch mal auf eine Printversion zurückgreifen muss, dann kaufe ich das Buch lieber gebraucht für wenige Euro, so kann ich wenigstens auch wichtige Passagen markieren.

Knapp vier Wochen bleiben mir noch bis zum ursprünglichen Abgabetermin. Ursprünglich deshalb, weil die GeKo Studierenden eine Fristverlängerung für Abschlussarbeiten aufgrund der UB-Schließung eingeräumt hat. Trotzdem verfolge ich das Ziel, die Masterarbeit im nächsten Monat abzugeben. Denn bequemer Arbeitsplatz hin oder her – nach Monaten des eintönigen Graus und der intensiven Beschäftigung mit der Pandemie ist ein Tapetenwechsel angesagt.

Valentina Keller

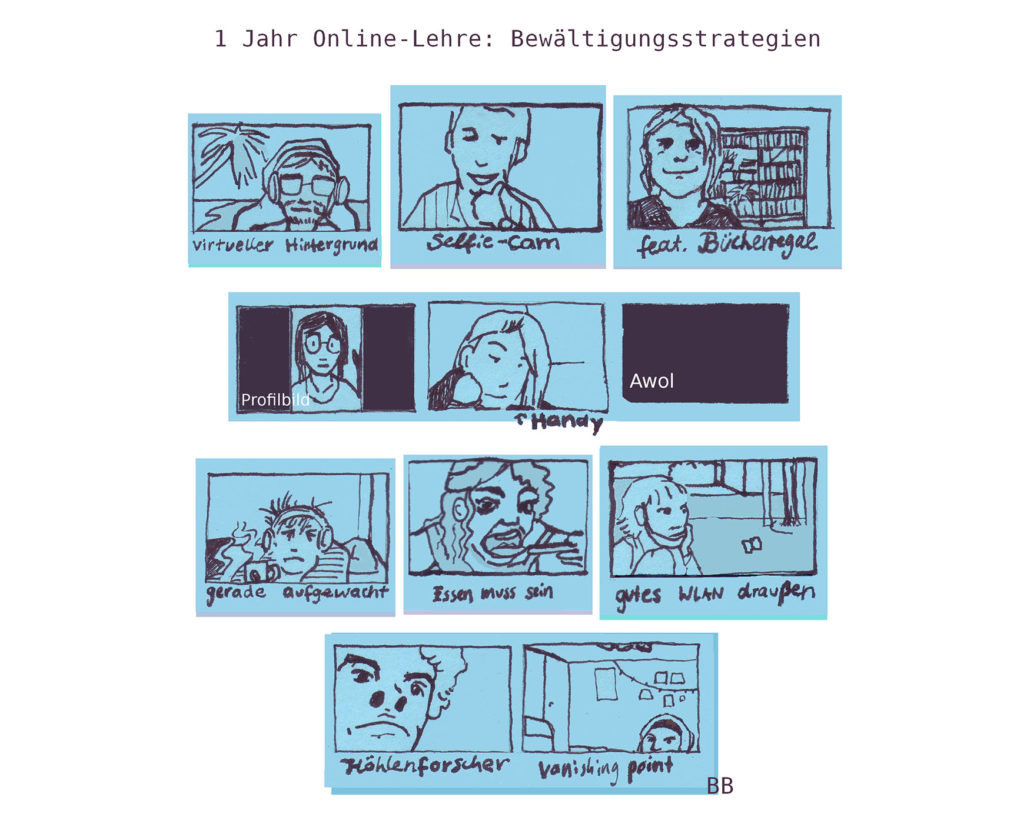

Bianca Bellchambers

(Über) Ein Jahr Corona – Ein kurzes Statement

Das Uni-Leben von vor 1,5 Jahren gibt es nicht mehr. Immer häufiger höre ich von Freunden, dass es ihnen schlecht geht, sie ungeduldig sind und langsam auch hoffnungslos. Zudem fühlen sich viele Studierende mittlerweile komplett vergessen, berichten sie in Interviews oder auf Demos. „Wir sind auch noch da!“ stand am 22.3.2021 auf Bannern in Großbuchstaben geschrieben. Mit Abstand und Masken demonstrierten rund 100 Studierende vor der Humboldt-Universität in Berlin. Sie sind wütend, wollen endlich wieder in den Hörsaal und sind die Konzeptlosigkeit der Politik leid. Warum spricht keiner mit den Studierenden? Und wieviel ist Deutschland die Bildung noch wert? Berechtigte Fragen, wie ich finde.

Wichtiger als Bildung ist die Wirtschaft, war der Eindruck von Vielen im vergangenen Jahr, doch auch dort werden viele Menschen und Branchen noch übersehen. Und trotzdem geht es weiter, das muss es ja auch. Dass der Lehr- und Prüfungsbetrieb weitgehend aufrechterhalten werden konnte, können wir alle bestätigen. Teilweise habe ich die Umsetzung der digitalen Lehre als sehr bereichernd und gut umgesetzt wahrgenommen.

Eine Dozentin machte sich beispielsweise so viele Gedanken, dass sie jede Stunde anders gestaltete und uns regelmäßig um Feedback bat. Sie versuchte die Veranstaltung möglichst effektiv und angenehm für alle Beteiligten zu machen. In einem anderen Seminar bekam unser Kurs das Feedback, dass die Teilnahmequote und Beteiligung an Diskussionen in den Zoom-Sitzungen beeindruckend hoch, und höher als zu Zeiten der Präsenzlehre gewohnt, war. Anderseits, was sollen wir sonst auch tun, außer zu lernen und auf die nächste Zoom-Sitzung zu warten? Es stimmt, dass ich mehr Zeit hatte und diese in die Uni investiert habe, weil ich die Anforderungen vergangenes Semester als sehr hoch wahrgenommen habe und ich zudem meine Freizeit nicht mehr mit Tanzen, Freunde treffen, Poetry Slams oder Barbesuchen verbracht habe.

Wenn das so wirkt als wäre ich genervt und ungeduldig, dann trifft das vollkommen zu. Aber ich habe auch Verständnis, versuche solidarisch zu sein und habe mich gut an meinen „neuen“ Alltag gewöhnt. Im vergangenen Jahr habe ich die Uni von einer neuen Seite kennengelernt, ebenso meine Familie, Freunde und vor allem mich selbst.

Wir alle haben so viele neue Dinge gelernt, Neues und Altes (wieder)entdeckt, wenn auch gezwungenermaßen, haben wir es schon bis hierhin geschafft und ich muss sagen, dass ich darauf ziemlich stolz bin. Die Medien überrollen einen täglich mit Katastrophen und Debatten und die Pandemie ist überall Thema – außer in den Zoom-Sitzungen der Uni. Stattdessen tauchten wir in andere Wissenschaften und Themen ein, diskutierten über alles mögliche, jedoch nicht über den Alltag der Pandemie.

Für mich war die Uni ein Anker, strukturgebend und eine Hilfe, zu Hause nicht verrückt zu werden. Unter den gegebenen Bedingungen haben wir die Sache ziemlich gut gemeistert, die Dozierenden, Professor*innen und Mitarbeitende der Universität eingeschlossen. Von der Politik hätte ich mir zwar mehr gewünscht, doch wenn man an die Worte des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am 12.4.2021 in seiner öffentlichen Rede zu den Studierenden denkt, könnte man auf eine Besserung in diesem Punkt hoffen. „Heute sind die Tage nicht einfach, aber es sind bessere auf dem Weg! Ich bin sicher, ganz sicher, und Sie können es auch sein.“ Mit diesen wie ich finde sehr passenden Worten beendet er seine Rede in der Berliner Universitätsbibliothek.

Zwar weiß niemand wie es weiter geht, wann wir wieder in die Hörsäle dürfen oder wie unser Alltag in einem Jahr aussieht. Doch wie sagt man so schön: Am Ende wird alles gut – und wenn nicht, dann ist der Weg halt das Ziel.

Vivien Wenzel

Zoom-Meetings als Spiegel

Bevor Zoom-Calls ein alltäglicher Bestandteil meines Lebens wurden, fand ich Video-Anrufe schrecklich. Die andere Person sehen und hören zu können, näher kommt man einem echten Gespräch nicht. Aber ich glaube, das war es, was ich daran so unangenehm fand, dass es wie die schlechte Imitation einer Unterhaltung war. Und ich mich selbst dabei beobachten musste.

Nachdem ich die anfängliche Scheu gegenüber Online-Uni und allem, was dazu gehört – Break-Out-Rooms, technische Probleme, “ich geh nochmal raus und komm wieder rein” – überwunden hatte, bin ich mittlerweile eigentlich sehr entspannt. Ich genieße die bekannten Vorteile der Online-Meetings: Jogginghosen, sich zehn Minuten vor dem Meeting aus dem Bett rollen und mit einer Kanne Tee einen Meter zum Schreibtisch gehen. Statt zwischen zwei Veranstaltungen von einem Gebäude ins andere zu hetzen und schweißgebadet im überfüllten Vorlesungssaal auf dem Boden zu sitzen, muss ich nur auf den nächsten Link klicken. Der Stress, den ich mir anfangs gemacht habe, wenn ich in einem Zoom-Meeting etwas sagen musste, ist inzwischen weg. Mir machen sogar Break-Out-Rooms Spaß, weil ich da wenigstens mal mit anderen Menschen ins Gespräch komme.

Was ich nach einem Jahr Online-Uni allerdings nicht abgelegt habe: dass ich bei den Meetings hauptsächlich mich selbst angucke. Vermutlich hat es auch viel mit weiblicher Sozialisierung zu tun, dass ich mir ungewollt zu viele Gedanken darüber mache, wie ich jetzt gerade im Statistik-Tutorat aussehe. Ich glaube allerdings, dass es ein geschlechtsloses und ziemlich merkwürdiges Phänomen ist, sich auf einmal ständig selbst wie im Spiegel zu sehen. Ich weiß jetzt, wie ich aussehe, wenn ich trinke, wenn ich heimlich esse, wenn ich gelangweilt bin und wenn ich nach einem langen Tag müde auf den Bildschirm starre. Besonders gesund kommt mir das nicht vor.

Die Nachfrage nach Schönheits-Operationen ist über die Corona-Zeit gestiegen. Zum einen Teil vermutlich, weil es momentan einfacher als sonst ist, nach der OP das Haus nicht zu verlassen oder die Schwellungen durch eine Maske zu verdecken. Ein anderer Grund dafür könnte allerdings auch sein, dass man sich nun in teilweise unvorteilhaften Positionen permanent selbst beobachtet.

Wenn ich irgendwann wieder nach dem Seminar kaffeeschlürfend mit Freund*innen vor dem KG IV sitzen kann, ist diese unangenehme Fokussierung auf das eigene Aussehen hoffentlich Vergangenheit.

Emma Rotermund