Das raumausfüllende Wortgetümmel der im Café sitzenden Leute umgibt unser Vieraugengespräch. „Ich mag persönliche Verbindungen zu Menschen“, entgegnet Valentin mir schmunzelnd, als ich von ihm wissen will, wieso er so gut ohne WhatsApp auskommt. Valentin ist ein Kommilitone, der das Konzept Digital Detox beinahe dauerhaft lebt. Mich interessiert, wie er das macht. Gezielt frage ich ihn nach der App mit dem Telefonhörer-Symbol. Von meiner Oma über Arbeitskolleginnen bis hin zu Freunden kommunizieren alle darüber. Laut Statista nutzen weltweit etwa 1,5 Milliarden Menschen WhatsApp mindestens einmal im Monat. Der Anteil der 18 bis 29-Jährigen in Deutschland, die sich über die App austauschen, lag 2019 bei 97 Prozent.

Doch nicht alle schreiben oder schicken gleich viel. Während ich an manchen Tagen bis zu 100 Mitteilungen über den Nachrichtendienst versende, nutzt Valentin die App nur sporadisch – teilweise tagelang gar nicht. Das Smartphone verwendet er hauptsächlich als TAN-Generator für sein Online-Banking. Die meiste Zeit liegt es ausgeschaltet irgendwo in einer Ecke seines WG-Zimmers herum.

Valentin nippt an seinem Kaffee und kramt ein schmales schwarzes Tastenhandy aus seiner Umhängetasche hervor. Ganz ohne elektronische Kommunikationsmittel kommt er also nicht aus. Er bedient sogar gleich zwei Mobiltelefone. „Ich mag die Idee, private Kommunikation und Online-Business getrennt zu halten“, meint er dazu, als er demonstrativ eine SMS eintippt: „T9“, lacht er, „damit könnte ich sogar während des Fahrradfahrens schreiben, ohne hinzuschauen.“ Warum er lieber mal eine kurze SMS verfasst oder noch lieber anruft, anstatt laufend Nachrichten über WhatsApp zu verschicken? „Die App ist zwar smart und praktisch, aber irgendwie auch unpersönlich“, findet er.

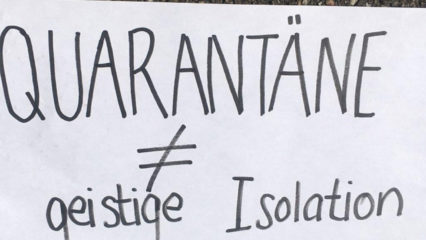

Beim Stichwort unpersönlich muss ich daran denken, wie viele Leute ich durch Handy-Scheuklappenblicke wohl übersehe – gerade im Bus, in der Bahn oder im Vorbeilaufen. Und schon oft habe ich beobachtet, wie Smartphone-Zombies fast in das nächste Fahrrad gestolpert sind. Dieses Phänomen und die Tatsache, dass ich den ständigen Griff zum Mobiltelefon nicht unterdrücken konnte, verleitete mich zu einem kleinen Selbstexperiment. Für eine Woche habe ich auf WhatsApp verzichtet und die Benachrichtigungsfunktion stillgelegt. Da ich kein Instagram, Snapchat oder Twitter habe, beschränkt sich meine Nutzung auf WhatsApp als einziges Medium, das mich mit anderen vernetzt. Ich bin zwar auf Facebook, aber dort schreibt so gut wie niemand mehr. SMS zu verschicken habe ich weitestgehend versucht zu unterbinden. Denn mit dem Experiment wollte ich das andauernde Gefühl loswerden, von meinem Handy entmündigt zu werden und mir selbst zeigen, was mir durch das Offline-Sein verloren geht – oder auch nicht.

Rückblickend war es ein befreiendes Gefühl, nicht ständig auf das Handy schauen zu „müssen“. Zumal mir klar war, dass ich nicht viel verpassen würde. Der engste Kreis wusste von meiner Abwesenheit. Und doch hat mich mein Belohnungssystem im Gehirn immer wieder ausgetrickst, um einen flüchtigen Blick auf den Bildschirm zu erhaschen. In meiner Wahrnehmung nahm es an Bedeutung zu, Freunde und Familie zu kontaktieren. Ein kurzer Mailaustausch am Abend, in dem man sich von seinem Tag erzählen konnte, oder die wenigen Telefongespräche, bei denen wahre Emotionen anstatt quietschgelber Emojis zum Ausdruck kamen, wirkten besonders. Aber es fühlt sich heute eher so an, als würde ich eine Person mit einem spontanen Anruf geradezu überrumpeln. In meiner Kindheit war es noch normal, die Festnetznummern der besten Freundinnen auswendig zu wissen. Und heute kündige ich Anrufe im Vorfeld über WhatsApp an.

Ich schaue zu Valentin: „Fühlst du dich jemals außen vor?“, frage ich. „Nein, nicht wirklich. Außer vielleicht, wenn es Organisatorisches in den WhatsApp-Gruppen zu klären gibt. Daran kann ich dann einfach nicht teilhaben“, sagt er. So wie ich während meines Selbstversuchs nichts von der Vernissage einer Kommilitonin mitbekommen hätte, wäre ich nicht zufällig einem anderen Kommilitonen in der Stadt begegnet. Und nur ein weiterer Zufall machte es möglich, dass ich auf der Ausstellung dann vom Datum des nächsten Fachschaftstreffens erfuhr.

Aber noch etwas anderes ging abhanden: der Unterhaltungswert, den WhatsApp und Co. bieten. Schnell ein Foto von einer lustigen Situation gemacht, verschickt und gelacht. Leichter kann man kaum eine Konversation mit einer guten Freundin starten, die sieben Autostunden entfernt wohnt. Valentin stimmt mir zu, findet das Hin- und Herschreiben auf lange Sicht aber nicht befriedigend: „Ist zwar lustig, aber gleichzeitig auch gruselig, permanent Zugang zu den Hosentaschen anderer Menschen zu haben, oder?“

Kann sein, dass er recht hat. Ich jedenfalls werde WhatsApp weiterhin aktiv nutzen. Es ging mir auch nie darum, meine Netzexistenz zu löschen. Aber ich wollte nach Jahren der Nutzung für ein paar Tage spüren, was es heißt, nicht mehr Teil der digitalen Mediencommunity zu sein. Und mir darüber bewusst werden, was der natürlichen menschlichen Kommunikation durch Digitalisierungsprozesse verloren geht: Das direkte Antworten in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht, bei dem man sich nicht hinter Profilen verstecken und tagelang eine Nachricht zurecht rücken kann.