Wirft man einen Blick auf die aktuelle Lage in der Welt, fällt es manch einem schwer diese wiederzuerkennen. Postapokalyptische Fotos von leeren Städten und Dörfern prägen das Medienbild, leergeräumte Supermarktregale, Nachrichten von überfüllten Krankenhäusern, Ausgangssperren, Grenzschließungen. Plötzlich ist auch die letzte physische und psychische Distanz zu Corona verschwunden, als die Kollegin krank wurde, der Nachbar, die Ärztin. Die Kombination aus sozialer Isolation, gesellschaftlichem Ausnahmezustand und steigenden Infektionszahlen fördert bei vielen Menschen nicht nur Sorge, sondern auch das Gefühl von Ohnmacht und Angst.

Was ist Angst eigentlich?

Aus der Neuropsychologie weiß man, dass Angst das Ergebnis eines Verarbeitungsprozesses in dem Teil unseres Gehirns ist, der Informationen emotional bewertet. Sie entsteht bei der Verarbeitung von Informationen unserer Umgebung im limbischen System des Gehirns, genauer: In der Amygdala. In Sekundenschnelle wird entschieden, ob eine Situation ungefährlich oder gefährlich ist. Dabei müssen wir oft nicht einmal direkt der Gefahr ausgesetzt sein: Es genüge bereits die Unsicherheit und Unkontrollierbarkeit einer Sache, schreibt Prof. Dr. Wolfgang Tunner von der LMU in seinem Essay „Angst“.

Befürchtungen und Sorgen sind aber nur ein Teil der Definition von Angst. Diplom-Psychologin Stefanie Gütlein, die in ihrer psychotherapeutischen Praxis in Breisach am Rhein mit Ängsten ihrer Patienten und Patientinnen konfrontiert wird, erklärt, dass Angst mit körperlichen Empfindungen einhergehe. Zu den Symptomen zählen Anspannung, innere Unruhe, Schweißausbrüche, Händezittern oder Herzrasen.

Viele unserer Angstreaktionen sind angeboren und dienen unserem eigenen Schutz, andere wiederum können mit der Zeit erlernt werden. Die Erlernbarkeit von Angst wurde vor allem im Behaviorismus unter John B. Watson untersucht. In der sogenannten Lernpsychologie gilt Angst als eine emotionale, physiologische und motorische Reaktion auf einen unangenehmen Reiz, der eine Vermeidungsreaktion auslöst.

COVID-19 war zu Beginn der Berichterstattungen zunächst einmal ein Virus, das grippeähnliche Symptome hervorruft. Okay, dachte man sich da. Grippe hatte ich auch schon, ist nicht weiter schlimm. Die Wochen zogen ins Land und Corona stand plötzlich nicht mehr isoliert in den Medien, sondern in Zusammenhang mit vermehrten Todesfällen, betroffenen Städten unter Quarantäne, Ladenschließungen, Ausgangssperren.

Das besonders Herausfordernde an dieser Situation sei, dass man das Bedrohliche weder sehen noch konkret wahrnehmen könne, sondern nur mit seinem Verstand wirklich erfasse, sagt Psychologin Gütlein. „Ich denke, der Anblick von leeren Supermarktregalen hat vielen zum ersten Mal konkret vor Augen geführt, hier passiert ganz real etwas, es ist nicht nur eine Geschichte in den Medien.“

Die Mental Health America (MHA) veröffentlichte kürzlich Zahlen, die die Zunahme der Ängste vor Corona in den USA belegen. Sie beobachteten hierfür landesweit von Februar an ihre Datenbanken: In den ersten Februarwochen vermerkten sie einen 19-prozentigen Anstieg bei der Untersuchung auf klinische Angstzustände, in den ersten beiden Märzwochen waren es 12 Prozent.

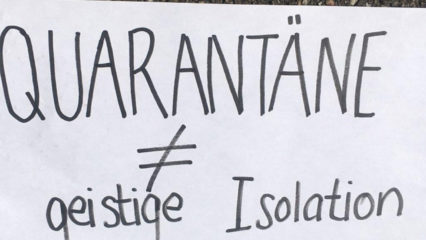

Psychologin Gütlein sieht die soziale Isolation als wichtigen Faktor für die aufkommenden Ängste der Menschen. „Normalerweise suchen wir in Situationen, in denen wir Angst haben, die Nähe und die Unterstützung unserer Freunde und der Familie. Dieser Wegfall auf vorerst unbestimmte Zeit ist schwer auszuhalten und verstärkt die Ängste zusätzlich.“

Auch Positives sehen

Für Gütlein stellt fest, dass wir in dieser Krise sowohl einen gesunden Optimismus aber auch eine bestimmte Dosis an Angst brauchen. Wenn man die Lage und die aktuelle Entwicklung mit Sorge betrachten könne, sei es genauso möglich, positive Aspekte zu fokussieren. Was gegen die Angst konkret helfen kann, hat Stefanie Gütein zusammengefasst:

Was gegen die Angst hilft

Tipps aus der therapeutischen Praxis

Ins Handeln kommen

Es ist wichtig, dass wir in einer Situation, in der wir uns passiv ausgeliefert fühlen, ein Stück weit die Kontrolle zurückbekommen. Ich kann mir überlegen, was kann ich tun, um jemandem zu helfen oder zu unterstützen. Zum Beispiel älteren Menschen anbieten, für sie einzukaufen – oder ihnen einen kleinen Überraschungsgruß vor die Tür stellen. Oder schwer gebeutelte Geschäfte oder lokale Restaurants durch eine Online-Bestellung zu unterstützen. Ideen findet man sicher auch, wenn man sich an die letzte Prüfungsphase erinnert: Saß ich da nicht am Schreibtisch und hatte große Lust, ein Fotoalbum anzulegen oder Fenster zu putzen?

Sich mit der Angst auseinandersetzen

Es ist auch hilfreich, sich mit den eigenen angstauslösenden Gedanken auseinanderzusetzen und katastrophisierendes Denken zu unterbrechen. Man weiß aus der Resilienzforschung, wie sehr es hilft, sich ganz aktiv bewusst zu machen, was denn gerade positiv ist. Das können simple Sachen sein, wie: Ich bin in Sicherheit, habe genug zu essen und zu trinken, und eine Freundin, die ich anrufen kann.

Kontakte aufrechterhalten

Man kann sich überlegen: ‘Wie kann ich die räumliche Distanz überwinden, und meinen Lieben trotzdem nahe sein?‘. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das fast in Vergessenheit geratene Telefon mal wieder zu revolutionieren und zu sprechen, statt zu tippen. Oder warum nicht mal wieder einen Brief schreiben?

Körperliche Betätigung

Bei einer Angstreaktion bekommen wir Energie bereitgestellt, um – jetzt mal evolutionär gesehen – vor dem viel zitierten Säbelzahntiger flüchten zu können. Dies ist natürlich in den eigenen vier Wänden weder hilfreich noch möglich. Dennoch gilt es sich zu bewegen; also ruhig alleine spazieren oder joggen gehen, oder mal ein Home-workout machen.

Vertrauen

Nicht zuletzt hilft auch das Vertrauen darauf, dass sowohl die Angst als auch die gesamte schwierige Phase vorübergehen wird.

Was tun Studierende und Mitarbeitende der Uni Freiburg, um trotz sozialer Isolation und partiell auftretender Ängsten mit der Situation umzugehen?

„Ich halte mich auf dem aktuellen Stand, ohne jeden Artikel zum Thema zu lesen, und versuche, auch in Gesprächen bei der Arbeit oder am Telefon mit Familie und Freunden nicht nur darüber zu sprechen. Auch, wenn das zur Zeit schwierig ist. Außerdem lerne ich eine neue Sprache und lese nach und nach all die Bücher, zu denen ich während meiner Diplomarbeit nicht gekommen bin.“ – Natalja, Geschichte und Islamwissenschaft

„Ich habe am meisten Angst davor, meinen Papa anzustecken, weil er zur Risikogruppe gehört. Mir nimmt es die Angst, wenn ich mir ins Bewusstsein rufe, dass ich bereits alles Mögliche tue, um eine Ansteckung zu vermeiden. Ich höre auch regelmäßig den Podcast des MDRs mit Christian Drosten, der verständlich erklärt, wie die Wissenschaft das Virus betrachtet. Ansonsten versuche ich zuhause so gut wie möglich einen strukturierten Alltag zu haben. “ – Eva, Lehramtsstudentin Kunst und Englisch

„Wenn man den ganzen Tag Nachrichten verfolgt, zieht das automatisch runter und löst Ängste aus. Abends schaue ich mir bewusst etwas Lustiges auf YouTube oder Netflix an, um auch mal zu lachen. Ich telefoniere beziehungsweise nutze face-time fast täglich mit meiner Familie. Wir reden oft über Corona, das hilft das manchmal schon, weil man weiß, dass es anderen mit ihrer Angst genauso geht. Das tut gut.“ – Michelle, BWL

„Gegen Angst helfen aus meiner Sicht eine positive Einstellung und der Fokus auf die wichtigsten Sachen wie Familie und Freunde. Ich versuche Angst auch oft mit rationalem Denken zu reduzieren. Akzeptieren, was man nicht ändern kann und überall da, wo man Einfluss hat, überlegen, was man tun kann.“ – Karina, Dozentin & wissenschaftliche Mitarbeiterin

Zum Nachhören

Das gesamte Interview mit Stefanie Gütlein findet ihr hier zum Anhören: